Des créatures marines sortent de l’océan pour augurer la fin du monde. Une jeune femme immortelle sème la mort dans son sillage. Une ville entière sombre dans une malédiction, et ses habitants dans la folie. Ces synopsis, qu’on croirait tout droit sortis d’un recueil de nouvelles de Lovecraft, sont à attribuer à Junji Itō, grand manitou du manga d’horreur depuis la publication de ses premiers ouvrages en 1987. Rien d’étonnant puisqu’Itō et Lovecraft livrent, chacun à leur manière, une certaine idée d’un même thème central : le vertige cosmique.

Respectivement publiées dans le pulp Weird Tales au début du XXe siècle et la revue Monthly Halloween à l’aube du XXIe, les œuvres de H.P. Lovecraft comme de Junji Itō touchent du doigt une peur primaire : celle de l’indicible, de ce qui dépasse l’entendement humain ; de ce que les concepts établis par l’Homme sont incapables d’appréhender. Chacun développe, selon son propre prisme, un éventail d’idées et d’entités, si incompréhensibles que le simple fait de les effleurer ferait perdre la raison, véritables gages d’humilité pour une humanité qui ne sait ni d’où elle vient, ni où elle va.

Dans une interview accordée au magazine Coyote1, en mars 2015, Junji Itō expose ses inspirations lovecraftiennes, rappelant qu’ « au Japon, c’est surtout le mythe de Cthulhu qui est connu, notamment grâce aux jeux de rôle qui l’ont popularisé ». Mais au panthéon des grands anciens (à savoir Cthulhu, Yog Sothoth et autres créatures cosmiques imaginées par le Maître de Providence) Itō préfère l’essence même de ce qui fait un récit lovecraftien. « Ce n’est pas vraiment le mythe en lui-même qui m’intéressait » poursuit-il. « Plutôt l’œuvre de manière générale, et sa façon d’aborder l’horreur, l’indicible… »

Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie

Cette « façon d’aborder l’horreur », que Lovecraft et nombre de ses inspirateurs ont élaborée, porte le nom d’« horreur cosmique ». Mais plus qu’une horreur, elle est un vertige. Un tournis instillé par l’inconnu, celui que Blaise Pascal décrivait déjà en son époque de révolutions scientifiques, comparable à ce que l’on peut ressentir en tentant d’appréhender la taille de l’univers. Si large qu’il est impossible de la figurer correctement, ou en se questionnant sur les abysses marins, dans un monde où les fosses océaniques demeurent encore mystérieuses.

Un monde où existent des astres plus de mille fois plus grands que notre propre étoile, dans lequel nous évoluons aveugles, ignorants de l’existence potentielle d’une autre forme de vie que la nôtre. Athée convaincu, Lovecraft ne fait pas de ses grands anciens des dieux vengeurs ou miséricordieux : ils ne sont que des formes de vie venues d’ailleurs, qui voient l’humanité grouillante comme on considère une fourmilière.

En 1999, Arthur Charles Clarke, auteur de science-fiction dont les écrits sont à l’origine de 2001 : l’Odyssée de l’espace, estimait avec angoisse que « deux possibilités existent : soit nous sommes seuls dans l’univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux sont tout aussi terrifiantes ». À la question « sommes nous seuls dans l’univers ? », Lovecraft et Itō répondent en chœur que non, et que cette perspective ne peut que nous frapper d’effroi, tant la confrontation de l’humain avec autrui serait choquante. Fantasmer, comme dans leurs œuvres, que des civilisations venues d’ailleurs aient pu peupler la terre avant nous, c’est cesser de voir un « nous » et un « eux ». C’est faire de la Terre, non pas la propriété de l’humanité, mais une planète comme les autres, à bord de laquelle l’Homme n’accomplit qu’un passage fugace.

N’est point mort ce qui à jamais dort

Lovecraft en appelle régulièrement aux figures des grands anciens, créatures essentiellement métaphoriques venues des étoiles, pour susciter ce fameux vertige. Ils ne font part d’aucune mythologie cohérente : les ouvrages de l’imaginaire lovecraftien comme le Necronomicon ne racontent ni leurs origines, ni leurs relations.

Chaque récit de Lovecraft n’existe qu’individuellement. Chacun s’inscrit dans un univers obéissant aux mêmes règles, parcouru par les mêmes créatures ; mais aucun lien n’existe entre eux. On ne sait pas si Cthulhu entretient des relations cordiales avec Nyarlathotep. Lorsqu’on nous fait visiter les rues d’une civilisation ancienne, qui foula la terre alors que nous n’étions encore qu’un bouillon de cellules grouillant dans les océans, on ne sait pas quelles étaient leurs coutumes, leurs traditions. On sait que tout cela existe, c’est tout ; car rien n’est plus angoissant que de ne pas savoir. Seule la nouvelle Les montagnes hallucinées, l’un des récits les plus longs de Lovecraft, se permet de développer brièvement le mode de vie de ces entités inconnues.

Shub-Niggurath ou Cthulhu ne sont pas les Valar de Tolkien, inscrits dans un récit et une chronologie précises, acteurs de la cosmogonie et membres d’un récit global cohérent. Ils ne sont que des outils qui, au sein des nouvelles de Lovecraft, jouent le rôle de l’indicible : lorsqu’ils apparaissent, alors l’humanité se montre nue, dans toute son incompréhension crasse et son insignifiance. Ce que l’on appelle aujourd’hui le Mythe de Cthulhu n’a d’ailleurs été ni désiré, ni développé du vivant de Lovecraft, mais tissé à posteriori par ses amis et correspondants, comme August Derleth.

Démons et merveilles

Dénués de psychologie profonde, les personnages de Lovecraft et d’Itō n’ont pas de libre-arbitre. Ils sont autant de passeurs, de fenêtres vers les mondes que leurs auteurs veulent nous montrer et qui, une fois comparés au nôtre, le rendent terrifiant car apparaissant sous son vrai visage : une planète, vaisseau spatial peuplée de milliards d’âmes, voguant dans une immensité inconnue faite de néant et de concepts que la science, si elle a su les révéler, ne peut parfois qu’à peine toucher du doigt.

Au-delà de la figure des grands anciens, Lovecraft en appelle régulièrement aux voyages à travers le cosmos : dans leur sommeil, lorsque la conscience se met en veille et laisse ouverte la porte reliant l’esprit à l’imaginaire, ses protagonistes visitent en rêves des cités cyclopéennes à la géométrie non euclidienne, contemplent des angles dont la composition mathématique donne le vertige, arpentent des rues dont l’espace n’a pas été pensé pour des corpulences humaines. S’agit-il de songes ou de réels voyages ? On ne le sait jamais tout à fait ; toujours est-t-il qu’à leur réveil, sur leur table de nuit, peuvent trôner d’étranges statuettes ayant traversé les âges et les dimensions.

L’image dans la maison déserte

Junji Itō est un mangaka. Le medium à travers lequel il s’exprime est graphique par essence : son but est de montrer, et l’indicible se dissimule moins dans les cases d’une bande dessinée que dans les lignes d’un livre, au profit de l’horreur visuelle. Chez Itō , les corps sont démembrés, distordus de la plus atroce des manières pour parfois ne plus former que des magmas de chair ou des chimères défiant toute rationalité. La vue de ces mutilations renvoie à l’existence et la fragilité de notre propre corps : le voir ainsi déformé à outrance par des puissances qui nous dépassent ne peut que provoquer en nous des terreur viscérales, car, au delà de la douleur qu’elles impliquent, elles nous rappellent qu’avant d’être des êtres pensants, nous sommes des tas de viande ambulants.

Les protagonistes de Lovecraft évoluent souvent seuls, confrontés qu’ils sont à un monde qui surpasse de loin leur individualité. Junji Itō , lui, met régulièrement en scène des couples : l’un peut alors témoigner des horreurs que l’autre subit, de sa propre transformation en créature aliénée ; et tous deux peuvent, ensemble, échanger à propos de celle des autres.

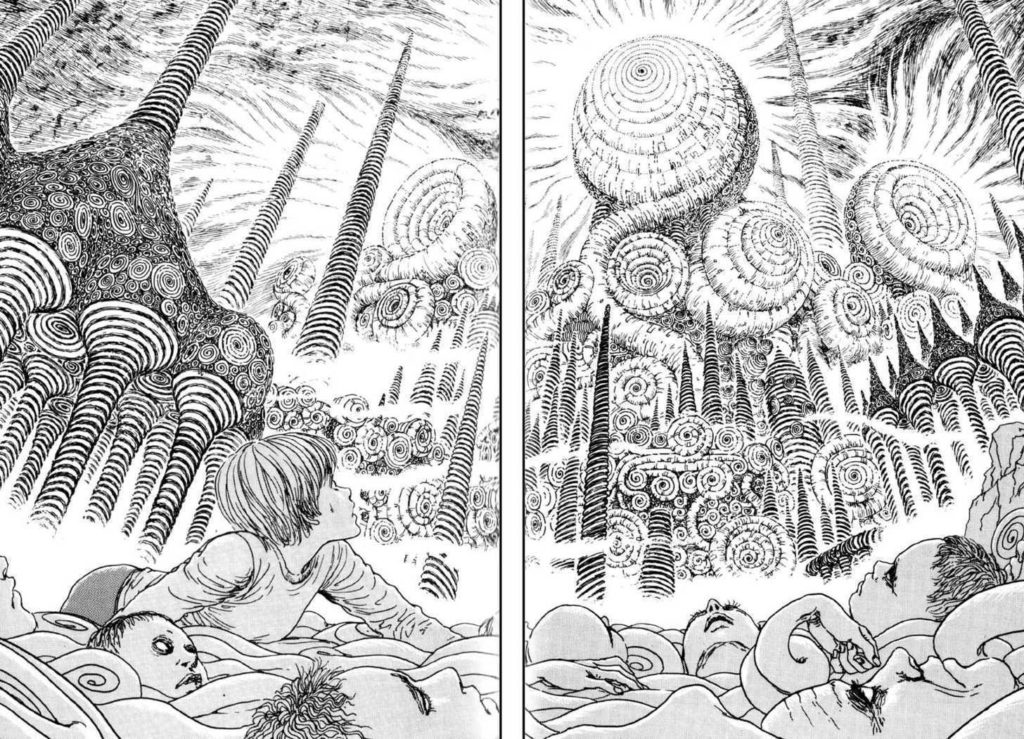

Le plus lovecraftien des récits d’Itō , Uzumaki (en français, Spirale), présente une petite ville japonaise tombant lentement sous l’emprise du symbole de la spirale. Sous le joug de cette malédiction, qui émane sans surprise d’une cité très ancienne construite sous la ville, ses habitants perdent lentement la raison pour ne plus former, à terme, qu’une seule entité dénuée d’humanité. L’auteur se saisit d’un concept simple -celui de la spirale- et le décline de toutes les façons possibles.

Night Ocean

Il explore sa forme graphique, sa sémantique, sa symbolique : celle d’une forme pas comme les autres qui, par ses cercles concentriques, semble incarner cet infini dans lequel il est aussi fascinant que dangereux de se plonger. Quel symbole peut, mieux que la spirale, incarner le vertige cosmique cher à Lovecraft ? Associé à l’hypnose, il passionne jusqu’à rendre fou, dans une escalade qui ne saura prendre fin que dans une acmé terrifiante. Le couple qu’Uzumaki met en scène se jette dans ce tourbillon, qui le fascine autant qu’il le terrifie, tout comme les personnages d’intellectuels de Lovecraft sont irrémédiablement attirés par les horreurs sur lesquels ils enquêtent.

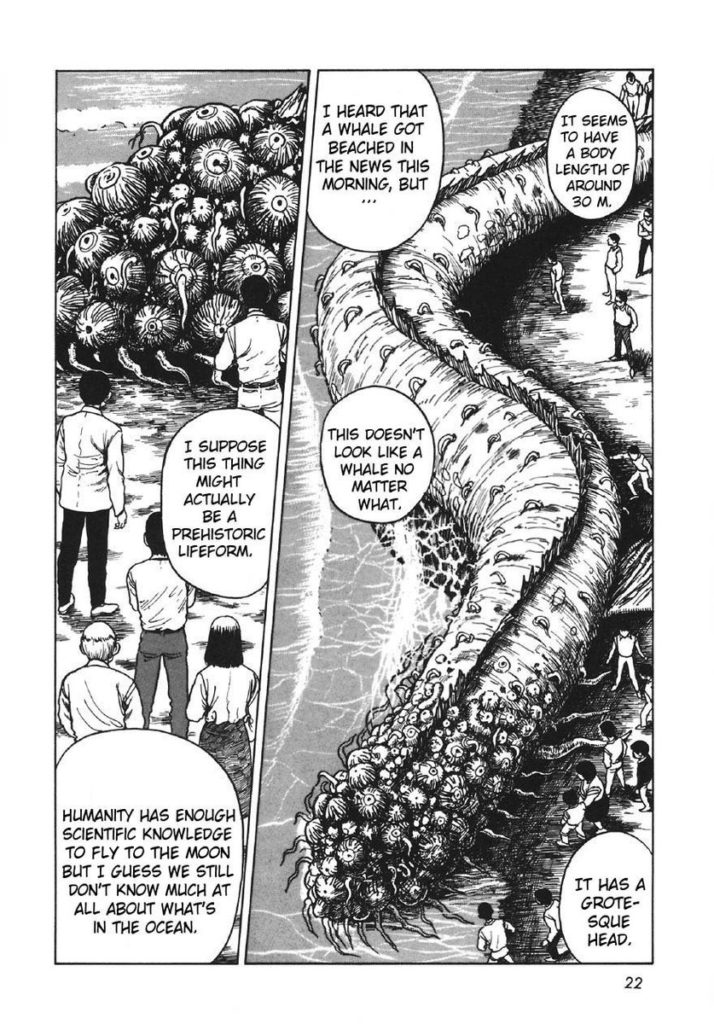

Itō s’est également saisi de thèmes dont la résonance lovecraftienne semble plus évidente. Dans Gyo, qui raconte l’arrivée sur la terre ferme de milliards de créatures marines dotées de pattes et affamées de chair humaine, il se réapproprie un mécanisme majeur de l’angoisse lovecraftienne : la peur de la mer et de ce qui s’y dissimule. Car l’océan, comme l’espace, est, à sa propre échelle, une immensité difficile à appréhender pour le commun des mortels.

En racontant l’arrivée de créatures marines à la surface, Gyo saisit une crainte humaine, celle de nager en eaux troubles et d’imaginer que quelque chose y patiente, rôdant sans un bruit, pour la transposer dans des environnements familiers et urbains. Les poissons, requins et baleines qui déboulent sur les plages sont pour Junji Itō ce que sont pour Lovecraft les Profonds, enfants du grand ancien Dagon, poissons humanoïdes surgis des flots dans Le cauchemar d’Innsmouth. Ils sont les formes de chair floues et inquiétantes que les rivières en crue charrient dans Celui qui chuchotait dans les ténèbres.

What is a man ? A miserable little pile of secrets

Dans ses derniers chapitres, Gyo raconte le déclin de l’humanité de la plus atroce des manières : soumis de son plein gré à une machinerie inconnue et à une volonté insaisissable, le vivant tel que nous le connaissons se mue, comme dans Uzumaki, en une seule entité monstrueuse. Il se complaît dans le déni ultime de l’individualité, opéré dans la souffrance. Le temps des humains est révolu, et leur passage sur terre ne dura, à l’échelle de l’univers, que le temps d’une respiration.

Depuis sa petite maison blanche de Providence, Lovecraft a su mettre le doigt sur l’angoisse que notre conscience tente, chaque seconde, d’oublier : celle de n’être rien d’autre qu’une âme vouée à disparaître, plongée dans un abîme dans lequel rien n’a de sens sinon les règles physiques que la science tente de théoriser.

Des décennies plus tard, Junji Itō a digéré ces angoisses et en a fait des dessins. Ses traits racontent la petitesse de l’humain, étincelle de vie engoncée dans une fragile enveloppe de chair. L’un comme l’autre sont des spectateurs anxieux de notre monde tel qu’il fut montré par la sonde Voyager 1 en 1990 : rien de plus que ce que l’astronome Carl Sagan appelait alors un fragile « point bleu pâle », dérivant dans l’inconnu et l’infini, deux notions terrifiantes, piliers de ce vertige que deux auteurs, à deux époques différentes, ont su coucher sur papier.

1 : «Junji Itō, Horreur et pudeur», Coyote Mag, n°53 (mars-avril 2015), pp. 100-101.